অন্যান্য সবদিনের মতই, সেদিনও ইঞ্জিনরুমে কাজ করছি। হঠাৎ উপরে ছাদের দিকের একটা হেভী-অয়েলের পাইপ বার্স্ট করে গরম তেল গলগল করে আমার উপরে পড়লো। কথায় বলে – wrong time, wrong place; আমারও ক্ষেত্রে তাই হয়েছিলো। যেই স্পটে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলাম; ঠিক তার উপরেরই একটা পাইপ বার্স্ট করলো।

পর্ব ১:

উহ্, মাগো! চোখে কিছুই দেখছিনা। কাঁধ, মাথা, গলা, নাক-মুখ সব গরমে ঝলসে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে গরম হেভী-অয়েলের তীব্র গন্ধ ও চিট্চিটে ভাব সারাগায়ে জড়িয়ে আছে। আমি এক দৌড়ে ইঞ্জিনরুম থেকে বের হয়ে, জাহাজের একোমোডেশানের একটা কমন বাথরুম পেয়ে সেটায় ঢুকে পানিরট্যাপ ছেড়ে ফ্লোরের উপরেই শুয়ে গেলাম। দু-তিন মিনিটের জন্যে মনে হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম; চোখ মেলে দেখি আমার মুখের সামনে উদ্বিগ্ন হয়ে অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চীফ-অফিসার আর সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে জেগে রাখানোর চেষ্টা করছে; আর খুব আলতো করে আমার গা থেকে গরম তেল সরানোর চেষ্টা করছে। কয়েকজন মিলে অনেক অনেক সাবধানে ওয়ানপিস্ বয়লার-স্যুটটা শরীর থেকে খুলবার চেষ্টা করছে। আমি ব্যথায়-যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছি। তারাও ঠিক বুঝছে না, কোথায় ধরলে আমি ব্যথা পাবো, নাকি পাবো না।

১৯৯০ সালের অক্টোবরের ৮ তারিখ। আমি তখন তেলের ট্যাঙ্কার এম টি ইয়াহ্রে প্রিন্স (M.T. Jahre Prince)-এ থার্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করি। নরওয়ে থেকে রওনা দিয়ে নর্থ-আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে অ্যামেরিকায় টেক্সাসের দিকে যাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা নির্বিঘ্ন ভয়েজ চলছিলো, জাহাজটা অ্যামেরিকার কাছাকাছি চলে এসেছে, দুই কি তিনদিনের মাথায় আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাবো। হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেলো। আমার শরীর গরম তেলে ঝলসে গেলো – জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেলো।

প্রথমে জাহাজে তেলের ব্যাপারে একটু বলে নেই। লুব-অয়েল (পিচ্ছিল করার জন্যে ব্যবহার হয়); আর হাইড্রোলিক-অয়েল (হাইড্রোলিক-মেশিনারিজ চালানোর জন্যে এর প্রেসার দিয়ে কাজ করানো হয়) – এই দুই অয়েল নিয়ে বলছি না। জ্বালানী তেলের কথা বলতে চাই, কারণ আমার এক্সিডেন্টটা হয়েছিলো জ্বালানী তেল থেকেই। জাহাজে দুই ধরনের জ্বালানী তেল ব্যবহার হয় – মেরিন-ডিজেল অয়েল এবং হেভী ফুয়েল অয়েল। মেরিন-ডিজেল বললাম এই কারণে যে, গাড়ী-ট্রাক বা অন্য অনেক কিছুতে যেই ডিজেল ব্যবহার করে, জাহাজে তার থেকেও নিম্নমানের (কম পরিশোধিত ও সস্তা) ডিজেল ব্যবহার করা হয়। নিম্নমানের ও সস্তার ডিজেল বললাম বটে, কিন্তু হেভী-অয়েল তার থেকেও খারাপ – যাচ্ছেতাই একটা জিনিস। ডিজেল তো তাও রিফাইনারীতে ডিস্টিলেশান করে পরিশোধিত করা হয়। কিন্তু, সেই ডিস্টিলেশান করার পরে যেই গাদ বা তলানীটুকু পড়ে থাকে, যার থেকে আলকাতরা বানানো হয় – হেভী অয়েল হচ্ছে সেটারই সমগোত্রীয়। তার মানে বুঝতেই পারছেন কি জঘন্য একটা জিনিস। দামে মেরিন-ডিজেলের থেকেও সস্তা – সঙ্গে মিশানো থাকে – বালু, পানি, সালফার, ভ্যানাডিয়াম, সিলিকেট প্রভৃতি ক্ষতিকারক কেমিক্যাল। এগুলো খনি থেকে তেল আহোরনের সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মিশে থাকতে পারে; কিন্তু কিছু কিছু মুনাফালোভী তেল কোম্পানী, এরপরেও বালু-পানি মিশায় – বুঝতেই পারছেন কেনো। আর এসমস্ত কারনেই হেভী-অয়েল জ্বালালে পরিবেশের বেশ ক্ষতি হয়।

জাহাজের ইঞ্জিন dual-fuel ইঞ্জিন, ডিজেল আর হেভী-অয়েল – দুই তেলেই চালানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই খরচ কমানোর জন্যে হেভী-অয়েলেই চালানো উচিৎ। কিন্তু, আগেই বলেছি পরিবেশের ক্ষতির কথা – তাই অ্যামেরিকাসহ অনেক দেশই আজকাল তাদের সমুদ্রসীমার মাঝে ঢুকলে, জাহাজে হেভী-অয়েল জ্বালানোর ব্যাপারে কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। গভীর সমুদ্রে, উন্মুক্ত বাতাসে জ্বালানো যাবে। পরিবেশ-রক্ষা ছাড়াও, টেকনিক্যাল আরেকটা ব্যাপার রয়েছে। উন্মুক্ত সমুদ্রে জাহাজ ফুলস্পীডে সোজা চলছে, কোনো আকস্মিক পরিবর্তন নাই। কিন্তু বন্দরের কাছে আসলে, বা সরু নদীপথে ঢুকলে, জাহাজের স্পীড উঠানামা করাতে হয়, সামনে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে নিতে হয় (জাহাজের ভাষায় ম্যানুভারিং)। তখন হেভী-অয়েলে চালালে ইঞ্জীনের ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। তাই ম্যানুভারিং-এর আগেই, জাহাজ চলন্ত অবস্থাতেই ধীরে ধীরে হেভী-অয়েল থেকে ডিজেলে বদলে দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র ইঞ্জিন নয়, জাহাজের বয়লারও চলে হেভী-অয়েলে। আগেকার যুগের স্টিমশিপ বয়লার দিয়েই চলতো – সেটাই ছিলো প্রধান চালিকা-শক্তির উৎস। মডার্ন জাহাজ ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চললেও, প্রায় সব জাহাজেই একটা করে বয়লার থাকে। বিশেষ করে অয়েল ট্যাঙ্কারে বয়লার খুবই প্রয়োজনীয়। স্টীম দিয়ে অনেক কিছুই করা হয় – পানি গরম, তেল গরম, ট্যাঙ্কারের স্টীম-টারবাইন পাম্প চালানো ইত্যাদি। আজকালকার যুগে কয়লা দিয়ে বয়লার চালানো হয়না, সেগুলোও চলে ডিজেল বা হেভী-ওয়েল পুড়িয়ে। আগেই বলেছি হেভী-অয়েল বেশ ভারী, গাদের মত বা আলকাতরা। সিটি কর্পোরেশান যখন রাস্তা মেরামতের জন্যে আলকাতরা ব্যবহার করে তখন দেখেছেন নিশ্চয়ই তারা আগুন জ্বালিয়ে সেটাকে গরম করে করে কিছুটা তরল করে নেয় – ঢালবার সুবিধা হয়। জাহাজেও হেভী-অয়েলকে সেরকম গরম করে নিতে হয় – প্রায় ১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। খুবই গরম। তাহলে বুঝতেই পারছেন, আমি সেরকমই ১০০ ডিগ্রীরও বেশী গরম তেলে পুড়েছিলাম।

অন্যান্য সবদিনের মতই, সেদিনও ইঞ্জিনরুমে কাজ করছি। হঠাৎ উপরে ছাদের দিকের একটা হেভী-অয়েলের পাইপ বার্স্ট করে গরম তেল গলগল করে আমার উপরে পড়লো। কথায় বলে – wrong time, wrong place; আমারও ক্ষেত্রে তাই হয়েছিলো। যেই স্পটে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলাম; ঠিক তার উপরেরই একটা পাইপ বার্স্ট করলো। প্রধান ধারাটা পড়েছিলো আমার বাম কাঁধ আর গলার দিকে; সেখান থেকে সারামুখে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছিটকে ছিটকে পড়েছিলো। প্রথম ধাক্কাটা একদম ছুরির ফলার মত লেগেছিলো, এরপরে আমার আর কোন অনুভূতি ছিলো না। পাগলের মত চীৎকার করে দৌড়ে সেই যে বাথরুমে পানির ট্যাপের তলায় শুয়ে গেলাম; এরপর আমি আর নিজেকে নিজে রাখিনাই। জাহাজের অন্যরাই আমার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে, সারা জাহাজেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। জাহাজে PA (পাবলিক এড্রেস) সিস্টেম খুবই ভালো। দিকে দিকে স্পীকার আছে, সব রুমে রুমে ফোন আছে, প্রায় সকলের সঙ্গেই ওয়াকি-টকি আছে। ইমার্জেন্সিতে তো অবশ্যই, অন্য যে কোনো ব্যাপারেই গণহারে এনাউন্সমেন্ট করাটা খুবই সহজ, এবং মিনিটেই সকলে অবহিত হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে তাই সকলেই দৌড়ে এসেছে আমার কাছে, কে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে। আমার বিপদে, তাদের উৎকণ্ঠিত চেহারা আমার আজও মনে আছে। গভীর সমুদ্রে একঘেঁয়ে দিনগুলোর মাঝে এরকম হঠাৎ করে একটা ঘটনা (দুর্ঘটনা) ঘটে যাওয়ায়, জাহাজের সকলেই ত্রস্ত-ব্যতিব্যস্ত। জাহাজে, ক্রু এবং অফিসার সব মিলিয়ে, আমরা মাত্র বিশ-পঁচিশজন। দিনের পর দিন সেইল করলে, নিজেদের মধ্যেই একটা অন্যরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে, যেখানে – জাত-ধর্ম-বর্ণ কিছুই বাঁধা মানে না। আমরা সকলেই তখন সকলের আপন – একটা পরিবার। সেই মুহূর্তে, আমি সেটা অন্তর থেকে অনুভব করতে পারছিলাম। তার উপরে জাহাজে ছিলো দুইজন মহিলা – ক্যাপ্টেন এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। জাহাজের বাইরেও খবর পাঠানো শুরু হলো – কোম্পানীর হেড-অফিস, অ্যামেরিকায় কোম্পানীর লোকাল এজেন্ট, সবচেয়ে কাছের পোর্ট সবদিকেই। ইমার্জেন্সিতে কী হতে কী হয়, কেউই জানে না। আমার অবস্থার অবনতি ঘটলে যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

গভীর সমুদ্রে হুট করে তো আর ডাক্তার-নার্স পাবেন না। ম্যুভি-সিনেমায় হয়তো দেখে থাকবেন, প্যাসেঞ্জার ক্রুজশিপে ডাক্তার থাকে; কিন্তু কার্গোশিপে একজন ফুলটাইম ডাক্তার রাখা অনেক খরচের। মেরিনাররা সবকিছুতেই অত্যন্ত দক্ষ না হলেও, অনেক কিছুই জানা থাকতে হয়। সকলকেই অল্পকিছুটা হলেও মেডিক্যাল ট্রেনিং নিতে হয়, যাতে করে সাধারণ ফার্স্ট-এইডের চাইতেও একটু বেশী চিকিৎসা করতে পারি। প্রায় জাহাজেই একটা মেডিক্যাল-লকার থাকে যেখানে অনেক ঔষধ-পত্রই থাকে, রেগুলার ফার্স্ট-এইডের উপরেও অন্যান্য অনেক ইমার্জেন্সিতেও যাতে কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। মেডিক্যাল-লকার ছাড়াও, কোনো কোনো জাহাজে একটা স্পেয়ার কেবিন থেকে, যেটাকে হাসপাতাল বা sick-bay হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেকেন্ড-অফিসার মেডিক্যাল-লকারের দায়িত্বে থাকে। ছোটখাটো অসুখবিসুখে, জ্বর-সর্দি-কাশি ইত্যাদিতে সেই-ই ঔষধ দেয়। এখন আমার অবস্থা অনেক অনেক শোচনীয়।

অনেক কষ্টে, কয়েকজন মিলে ধরে, সাবধানে আমাকে আস্তে আস্তে তুললো। কিন্তু, এরপরে কী হবে? আমাকে তো উপরে একোমোডেশানে তুলতে হবে। সমুদ্রগামী জাহাজগুলো প্রায় দশ-বারোতলা বিল্ডিং-এর মতই; এবং সেযুগে জাহাজে লিফট ছিলোনা। নীচের সাত-আটতলা হলো ইঞ্জিনরুম (যার তিন-চারতলা সবসময়েই পানির তলে থাকে); আর উপরের তলাগুলোতে আমাদের কেবিন (একোমেডেশান)। সবচেয়ে উপরে জাহাজ চালানোর জায়গা – নেভিগ্যাশানাল ব্রিজ। আমার এক্সিডেন্ট তো হয়েছে ইঞ্জিনরুমে; আমি ব্যথায় কান্ডজ্ঞান হারিয়ে, দৌড়ে দুই তলা উঠে এসেছিলাম। এখন সকলের দুশ্চিন্তা – কীভাবে আরো ছয়-সাততলার সিড়ি ভেঙ্গে উপরে সিক-বে পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কোথায়ও ঘষা খেয়ে, বা অন্য কোনোভাবে আমি আবারো ব্যথা পেতে পারি কিনা কেউই বুঝছে না।

এবারে আমি নিজেও ধীরে ধীরে বাস্তবজগতে ফিরে আসা শুরু করেছি। নিজের থেকেই একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করলাম। হাঁড়গোড় তো ভাঙ্গে নাই, আর কোমরের তলা থেকে নীচে পা দুইটা তো সবল ও অক্ষত রয়েছে। আমি সাহস করে বললাম, আমি সিড়ি বেয়েই উঠতে পারবো। তারপরেও, সকলে খুবই যত্ন করে, আলতো করে আমাকে ধরে রাখলো। একটু পরপর থেমে নিয়ে বিশ্রাম নিতে বললো। অনেক সময় নিয়ে, সকলে মিলে আমাকে একদম উপরের তলায়, সিক-বে পর্যন্ত এনে, সকলের মনে স্বস্তি ফিরে এলো। আমিও সেখানে একটা বিছানার উপরে নেতিয়ে পড়ে গেলাম।

পর্ব ২: সিক বে

আমাকে সকলে মিলে ধরে ধরে বেশ কয়েকতলা উপরে, জাহাজের সিক-বে (হাসপাতালে) নিয়ে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই, আচমকা দুর্ঘটনার শকে এবং অবসন্ন দুর্বল শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘন্টাখানেক পরে চোখ মেলে দেখি ক্যাপ্টেন আর চীফ ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী দুজনেই আমার বিছানার পাশে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বসে আছে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। দুজনেই ভারতীয়। আমি চোখ মেলতেই ওনারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আমার কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। একজন ছুটে গেলেন ক্যাপ্টেন ও অন্য সবাইকে জানাতে। মিনিটের মধ্যেই ক্যাপ্টেন, চীফ-ইঞ্জিনিয়ার সেকেন্ড-অফিসার এসে হাজির। সকলেই আমাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। জানালেন যে, তারা চারিদিকেই কথাবার্তা বলছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, অফিসের নির্দেশে লোকাল এজেন্টের মাধ্যমে ডাক্তারের সঙ্গেও আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে কথা হয়েছে তাদের। ডাক্তার তাদের নির্দেশ দিয়েছে কী কী করতে হবে। আমি ঘোরের মাঝে ঘুমাচ্ছিলাম, তাই তারা আমাকে ডিস্টার্ব করে নাই। এখন সকলে আমি কেমন আছি, কেমন ফীল করছি, কিছু খাবো কিনা ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্ন করতে থাকলো।

আমি নিজেও আঁচ করার চেষ্টা করলাম, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে। বামদিকের গলা-কাঁধ, বাঁ-হাত, খুবই জ্বলছে, ঘাড় ঘুরাতেও পারছি না। মুখ-কপাল-ঠোটেও চিটচিটে সেই হেভি-অয়েল লেগে আছে বুঝছি। বাম কানের ভিতরেও বেশ খানিকটা গরম তেল ঢুকেছে। সেকেন্ড অফিসার (জাহাজের ডেজিগ্নেটেড ডাক্তার) জানালো বন্দরের ডাক্তার বলেছে সাবধানে সব তেল মুছে দিতে, আর ক্ষতজায়গায় এন্টিসেপ্টিক ও সিলভাডিন ক্রীম লাগাতে। প্রয়োজন হলে ব্যাথার আর ঘুমের ঔষধ দিতে। আগুন, গরম তেল-পানি-বাষ্প বা যে কোনো কিছুতেই বেশী পুড়ে গেলে, ফোস্কা হয়, সেগুলো ফেটে গিয়ে ইনফেকশানের সম্ভাবনা থাকে। আর হেভী ক্রুডঅয়েল নিজেই তো নানান ক্ষতিকর কেমিক্যালে ভরপুর। সেগুলোও আমার চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢুকে যেতে পারে। তাই যতরকমের সাবধানতা নেওয়া সম্ভব নিতে হবে। পুড়ে গেলে, শরীরে অনেক ফ্লুইড-লস্ হয়। তার ফলে শক বা জ্ঞান হারানো অনেক কিছুই হতে পারে। বন্দরের ডাক্তারের নির্দেশ যে, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে; এবং একটু পরপর তাকে আমার আপডেট জানাতে হবে। যদি সে আমার অবস্থা সংকটাপন্ন মনে করে তাহলে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে হেলিকপ্টার পাঠাতে হবে জাহাজে; কারণ সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্দরে জাহাজ নিয়ে পৌঁছতেও আমাদের একদিনের বেশী লাগবে। এবং জাহাজ সেখানেই যাচ্ছে এখন – অ্যামেরিকার ভার্জিনিয়া স্টেটের নিউপোর্ট নিউজ বন্দরে। আমার এই এক্সিডেন্টের জন্যে, জাহাজ টেক্সাসের বদলে সবচেয়ে কাছের পোর্টের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে।

আমার কাছে মনে হলো, অনেকটা পুড়ে গেলেও আমি সংকটাপন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠেছি। ইমার্জেন্সি বেসিসে কিছুই করতে হবে না। ক্ষত পরিষ্কার, এন্টিসেপ্টিক আর ঠান্ডা-মোলায়েম সিলভাডিন ক্রীম এগুলো কাজ করলে, আমি বাকিটুকু সহ্য করে যেতে পারবো। একটা চেয়ারে বসিয়ে, দুইতিনজন মিলে আমার সারা শরীর হাল্কা হাল্কা করে পরিষ্কার করতে থাকলো। আমার মাঝে মাঝেই ভীষণ ঠান্ডা লাগছিলো – সারা শরীর কাঁপুনি দিয়ে দিয়ে উঠছিলো। এতে করে তারাও ভয় পেয়ে যাচ্ছিলো। আমি মনের ভরসা বাড়ানোর জন্যে একজনের হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম। জাহাজে কেউই ডাক্তার নয়, ফার্স্ট-এইডে ট্রেইন্ড মাত্র, তাই সকলেই ভয়ে ভয়ে কাজ করছিলো। এবং আলতো করে পরিষ্কার করেছিলো; অনেক জায়গাতেই তেল রয়ে গিয়েছিলো। খুব অসহায় লাগছিলো নিজেকে; খারাপও লাগছিলো। আমি ছাব্বিশ বছরের জোয়ান-তাগড়া যুবক, অথচ দুর্ঘটনায় পড়ে এখন অন্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছি। সকলকে কত কষ্ট দিচ্ছি, দুশ্চিন্তায় ফেলেছি, জাহাজের দিক ঘুরানো মানে অনেক খরচের ব্যাপার হলো, শুধুমাত্র আমার কারণেই।

যতটুকু সম্ভব তেল পরিষ্কার করে, জ্বালা-পোড়ার মলম – সিলভাডিন অনেক অনেক পরিমাণে দিয়ে ক্ষতস্থানগুলো লেপে দিলো। এর মধ্যেই চারিদিকে ফোস্কা উঠা শুরু হয়ে গিয়েছে – সেগুলোই বিপজ্জনক। শরীরের পানি ড্রেন হয়ে যায়, আর ইনফেকশানও হয়ে যেতে পারে সেখানে। এটুকু করতে করতেই আমার দুর্বল শরীরে আবারো ঘুম পেয়ে গেলো। আমি চেয়ারেই ঝিমিয়ে পড়ছিলাম দেখে, তারা সকলে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলো। স্লিপিং পিলের কারনেই হয়তো, আমিও গভীর ঘুমে চলে গেলাম। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে, আমার বিছানার পাশে সবসময় একজন করে থাকবে, আমার দিকে নজর রাখার জন্যে, আর কিছু প্রয়োজন হলে সেটা করার জন্যে। আমি তখন নিজে একা বিছানা থেকে নেমে বাথরুমেও যেতে পারছিলাম না – কারো না কারো সাহায্য লাগছিলো। নিজহাতে খেতে পারছিলাম না – মুখে তুলে খাইয়ে দিয়েছিলো। পালা করে করে অনেকেই ছিলো। দিনেরবেলা ভাবীরা দুইজন থাকলেন, এরপরে অফিসার ক্রু মিলিয়ে অনেকেই ছিলো। এছাড়াও, কিছু পরপরই কেউ না কেউ এসে আমাকে দেখে যাচ্ছিলো, খবর নিচ্ছিলো। সকলেই, এরকম এক্সিডেন্টের জন্যে সমবেদনা জানাচ্ছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, দোওয়া করতে বললাম।

অন্যদিকে, আমাকে নিয়ে কী করা হবে সে ব্যাপারে হেড-অফিস, লোকাল এজেন্ট, বন্দরের ডাক্তারের সঙ্গে ক্রমাগত আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার। ডাক্তারের পরামর্শে, আমাকে নিকতবর্তী পোর্ট ভার্জিনিয়া স্টেটের নিউপোর্ট নিউজে শহরের হাসপাতালে নেওয়া হবে ঠিক করা হয়েছে। জাহাজ সেখানে আগামীকাল দুপুরে পৌঁছাবে। জাহাজে আমার সমবয়সী কলকাতার একজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। বাংলা বলার সুবাদে, আমাদের দুজনের বেশ ভালো সম্পর্ক। তাকে দিয়ে আমার কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্র স্যুটকেসে ভরা হলো। জাহাজে আমরা মাত্র কয়েকমাসের জন্যে যাই। র্যাঙ্ক অনুযায়ী সকলেরই কেবিন ঠিক করা থাকে। আগেরজন চলে গেলে আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে সেই কেবিনে সেটআপ করে থাকি। আবার আমার কন্ট্রাক্ট শেষে আমার জিনিস নিয়ে বের হয়ে এসে পরের জনের জন্য খালি কেবিন রেখে দেই। সবাই মোটামুটি এভাবেই অভ্যস্থ। সেজন্যে, সেই জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে আমার স্যুটকেস গুছাতে অসুবিধা হয় নাই।

সন্ধ্যার পরে আমাকে আরেকবার ঔষধ দিয়ে রাতের মত ঘুম পাড়িয়ে দিলো। পরদিন (অক্টোবর ১০, ১৯৯০) সকাল দশটা-এগারোটার দিকে জাহাজ নিউপোর্ট নিউজে ভিড়ছে যখন, তখনই লোকাল এজেন্ট সেখানে অপেক্ষা করছে। আমাকেও সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে, যথাসম্ভব রেডি করে ফেলা হয়েছিলো। আমার সঙ্গে জাহাজের একজন ফিলিপিনো জুনিয়র অফিসারকে নিয়ে এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারখানার দিকে রওনা দিলো। ততক্ষণে দুর্ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা পার হয়েছে, জ্বালা-পোড়া একটু কমলেও, ব্যথা, অস্বস্তি, ঘাড়-গলা-হাত নাড়াচাঁড়ায় লিমিটেশান রয়ে গেছে। আর সবচেয়ে অস্বস্তিকর হলো – সেই চিট্চিটে জঘন্য হেভী-অয়েলের দুর্গন্ধ ও আঠা আঠা ভাব।

ডাক্তারের অফিসে আমাদের দুইজনকে নামিয়ে এজেন্ট অন্য কাজে চলে গেলো। ডাক্তার এসে আমার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলো। উফ্ফ্! কী নিষ্ঠুর রে বাবা! একটা তোয়ালে বা ব্যান্ডেজের মত গজ নিয়ে সে ক্ষতস্থানগুলোতে ঘষাঘষি শুরু করলো। আমি তো ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছি, চিল্লাচ্ছি, আমার জাহাজী ফিলিপিনোর হাত চিপে ধরে আছি। সে আমার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, অন্যদিকে তাকিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ভরসা দিচ্ছে। একটু পরে ডাক্তারে খেমা দিয়ে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে বললো তোমরা দুইজন এখানে অপেক্ষা করো। আমি রূগী পরীক্ষার বিছানায় বসলাম, এরপরে আর কিছুই মনে নাই। ঘুম যখন ভাঙলো, নিজেকে একটা হাসপাতালের কেবিনে আবিষ্কার করলাম। কয়টা বাজে, তারিখ কত, আজ সপ্তাহের কোন্ বার – এসব কিছুই জানি না। মাথা ঘুরিয়ে সেই ডাক্তারকে খুঁজলাম, আমার জাহাজের ফিলিপিনো শিপমেটকে খুঁজলাম। নাহ্ কেউই নাই; এবং এটা সম্পূর্ণ অন্যজায়গা। ডাক্তারখানাটা ছিলো একতলা অফিস; আর এখন একটা কেবিনের বিছানায় শুয়ে আছি। এবং জানালার বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, আমি বড় কোনো বিল্ডিং-এর অনেক উপরের তলায়।

নার্স স্টেশান থেকে নিশ্চয়ই আমার দিকে খেয়াল রাখছিলো। আমার নড়াচড়া টের পেয়ে একজন নার্স কেবিনে এসে একমুখ হাসি দিয়ে বললো, কেমন আছো? আমি অনেক কষ্টে শুকনা গলায় ভালো বলে, পানি চাইলাম। অনেক কসরত করে স্ট্র দিয়ে সে আমাকে পানি দিলো অনেকখানি। আমি আমার ফিলিপিনো বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করায়, সে বললো, এখানে তো সেরকম কেউ নেই বা আমার সঙ্গে আসে নাই। আমাকে ডাক্তারের অফিস থেকে এম্বুলেন্সে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমিঃ তাহলে, এটা কোথায়?

নার্সঃ এটা নিউপোর্ট নিউজের রিভারসাইড হাসপাতাল।

পর্ব ৩: রিভারসাইড হাসপাতাল

আজ এতদিন পরে কেবিন নাম্বারটা আর মনে নাই; স্মৃতির পাতায় অনেক হাতড়ে, অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে, হাসপাতালটাকে শনাক্ত করতে পেরেছি – রিভারসাইড রিজিওনাল মেডিক্যাল সেন্টার। এখানে আমার জীবনের একটা সংকটময় সময় কাটিয়েছিলাম। প্রায় একমাসের উপর। জাহাজে গরম তেলে ঝলসে যাওয়াতে ইমার্জেন্সি-বেসিসে আমাকে নিউপোর্ট নিউজ বন্দরে নামিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে ডাক্তার পরীক্ষা করে আমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এম্বুলেন্সে হাস্পাতালে নিয়ে গেলো। ঔষধের কারণে কতক্ষণ যে মড়ার মত ঘুমিয়েছিলাম, তা জানি না। ঘুম ভেঙ্গে নিজেকে একলা একটা কেবিনের বেডে আবিষ্কার করলাম।

নার্স এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এবং আমার ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করতে করতেই অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করলো, ভাইটাল সাইনগুলো রেকর্ড করলো। তারপরে জানালো ডাক্তার আসবে আমাকে দেখতে। ঠোট-জীহবা-গলা বারে বারে শুকিয়ে যাচ্ছে। নার্স আমাকে স্ট্র-লাগানো মাঝারী সাইজের পানির জগ দিলো, সেটা থেকেই ডাইরেক্ট চুমুক দিয়ে খাচ্ছি। সে খাবার চয়েসের জন্যে একটা মেনু দিলো । অ্যামেরিকার প্রতিটা হাসপাতালেই, রোগীদের জন্যে, রীতিমত একটা রেস্টুরেন্ট-টাইপের কিচেন আছে। তিনবেলা সেখানে সবধরনের রান্নাই হয়। রোগীরা আগে থেকে সিলেক্ট করে দেয়; আর সময়মত সেগুলো বেডে বেডে সার্ভ করা হয়। কারো বাধানিষেধ থাকলে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মেনু দেওয়া হয়। আর নার্সরা তো সাহায্য করার জন্যে সেখানে চব্বিশঘন্টাই আছে। আরো দেখলাম অনেক সাধারণ পাবলিক, হাসপাতালে ভলান্টিয়ার করে। তাদেরকে স্ক্রীনিং করে, ভালোমত ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে বাছাই করা হয়। মেডিক্যাল প্রফেশানের না হলেও চলবে – যে কোন কেউই ভলান্টিয়ার হতে পারে। এই যেমন আমার পানি ফুরিয়ে গেলে জগ ভর্তি করে দেওয়া। গুরুতর রোগী না হলে, হুইলচেয়ারে করে আনা-নেওয়া করা, নন-মেডিক্যাল কাগজপত্র গোছগাছ করা ইত্যাদি। রোগীর প্রাইভেসীর কারণে, তারা মেডিক্যাল রেকর্ড করতে পারবে না। হাইস্কুলের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ৫০ ঘন্টা (বা কমবেশী), সমাজে যে কোনো জায়গায় ভলান্টিয়ার কাজ করতে হয়। অনেকেই হাসপাতালে করে। কেউ করে চার্চে, মসজিদে, শহরের পার্কে, আত্মীয়স্বজনদের অফিসে ইত্যাদি।

ঘন্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ইনি হাসপাতালের ডাক্তার। আমার ফাইল পড়ে দেখে নার্সকে বললেন কী করতে হবে। আমাকে জানালেন – পুড়েছে, তবে জীবন-শঙ্কা তো নাই-ই, এবং অঙ্গহানিরও তেমন শঙ্কা নাই। গলা ও কাঁধে যেখানে প্রথম তেলের ধারাটা পড়েছিলো, সেখানে বেশ কিছুটা জায়গায় থার্ড-ডিগ্রী বার্ন; আশেপাশে গড়িয়ে গিয়ে বুকে-পিঠে-হাতে সেকেন্ড ও ফার্স্ট ডিগ্রী। আর সৌভাগ্যবশতঃ মুখে কপালে ফার্স্ট-ডিগ্রী সুপারফিশিয়াল বার্ন। অল্পের জন্যে চোখ রক্ষা পেয়েছে; আমার চশমাই মনে হয় চোখদুটোকে সরাসরি তেল থেকে রক্ষা করেছে। কারণ, আমার মনে পড়ছে, জাহাজে আমার এক সহকর্মী চশমাটা খুলে নিয়েছিলো এবং পরে পরিষ্কার করেছিলো। তাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো সেটা থেকে তেল পরিষ্কার করতে।

ডাক্তার আরেকটা নির্দেশ দিলেন, আমার কেবিনে বা বাথরুমে কোনো আয়না রাখা যাবে না, বা থাকলেও সেগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। প্রথমে আমি খেয়াল করি নাই, বা বুঝতেও পারিনাই – আমি তো তখন প্রায় বেডরিডেন। বাথরুমের দরকারে, দিনেরবেলা নার্সরা ধরে ধরে নিয়ে যেত; আর রাতে বেডপ্যান দিতো। সে অবস্থায় বাথরুমের আয়নার দিকে খেয়ালও করি নাই। পরে একদিন নার্সদের সঙ্গে কথায় কথায় বুঝলাম যে, আমার মানসিক শক এড়ানোর জন্যেই ঐ নির্দেশ দিয়েছিলো। আমি নিজের বিকৃতমুখ হয়তো সহ্য করতেই পারতাম না। ডাক্তার আমার মুখে কস্মেটিক সার্জারির কথাও চিন্তা করেছিলেন। তবে, আল্লাহ্র অশেষ রহ্মতে, অল্পকিছুদিনের মধ্যেই মুখের অবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছিলো, আর আয়নার নিষেধাজ্ঞাও তুলে নিয়েছিলো। আর আমার চেহারাবদন এমন আহামরি কিছুই না যে, পুড়ে গিয়ে আরো নষ্ট হবে। কস্মেটিক-সার্জন হয়তো, আমার এই চাঁদপনা মুখের সৌন্দর্যবর্ধনের কথা চিন্তা করে হেসেই খুন হতেন।

ডাক্তার প্রতিদিন সকালে রাউন্ড নিয়ে দেখে যেতেন। ক্ষতস্থান দেখে ব্যান্ডেজ বদলে দিতেন, ঔষধের মাত্রা ঠিক করতেন। দুই তিনদিনের মাথায় ব্যথার ঔষধ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিলো – যেটা খুবই ভালো। তা নাহলে, সেটার উপরে নির্ভরশীল (বা এডিক্ট) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিদিনই যে একই ডাক্তার আসেন তা নয় – দুইতিনজন আছেন। ঘুরেফিরে তারাই ডিউটি দেন। একজন আবার একটু বেশী দয়ামায়াহীন – সে আমার ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ খুলে চরম জোরে ঘষে ঘষে দেখে যে সেটা ঠিকমত শুকাচ্ছে কিনা। কী যে ব্যথা লাগতো। আমি প্রায়ই তার হাত চেপে ধরতাম, যাতে আর ব্যথা না দিতে পারে।

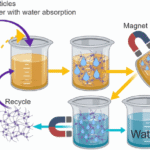

দ্বিতীয়দিনেই নার্সরা আমার সারা শরীর ভালোমত গরম পানি দিয়ে ধুইয়ে দিয়েছিলো। যাক বাবা, এরফলে সেই উৎকট হেভী-অয়েলের চিট্চিটে ভাব ও গন্ধ দূর হয়েছিলো। নিজেকে ভদ্র ধোপদুরস্ত মনে হয়েছিলো, সুগন্ধি সাবান-শ্যাম্পুর গন্ধ অনেকদিন পরে ভালো লাগলো। এর মাঝে ডাক্তারে নির্দেশ দিলেন আমাকে ক্লীনসিং এন্ড হীলিং একুয়া-বাথ নিতে হবে। সেটা একটা পন্থা বটে। আমাকে হুইলচেয়ারে ঠেলে ঠেলে হাস্পাতালের সেই সেকশানে নিয়ে যেতো। সেখানে অনেক গুলো বড় বড় চৌবাচ্চা আছে। ভিতরের পানি উষ্ণ গরম ক্রমাগত পাম্প করেই চলেছে। আমাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে, কপিকল ও ক্রেনের মাধ্যমে স্ট্রেচারসহ আমাকে ছাদের দিকে লিফ্ট্ করে, তারপরে ধীরে ধীরে একটা চৌবাচ্চায় নামানো হয়। আমি কিন্তু শোওয়া অবস্থাতেই পানিতে আধা ডুবে যাই। আমাকে নামানোর আগে, পানিতে কী কী সব ঔষধ বা কেমিক্যাল মিশায়, যেগুলো আমার চামড়া সেরে উঠার জন্যে দরকারী। আমার গায়ে কোনো কাপড়ই থাকে না; শুধুমাত্র কোমড়ে একটা তোয়ালে, কোনমতে নেংটির মত দিয়ে রাখে। আমি দুইহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সেটাকে জায়গামত রাখার চেষ্টা করি। তানাহলে সেই নেংটিও চৌবাচ্চার পাম্পের পানিরে তোড়ে না জানি কোথায় চলে যায়! প্রায় আধাঘন্টাখানেক আমাকে সেই পানিতে কান পর্যন্ত চুবিয়ে রাখা হতো। এরপরে, সেখানকার নার্স বা টেকনিশিয়ান, চিমটা দিয়ে দিয়ে আমার শরীর থেকে মড়া চামড়া তুলতো। সে বেশ সাবধানে করতো, যাতে ব্যথা না পাই। নিষ্ঠুর ডাক্তারটার মত একদমই না।

আমি ধীরে ধীরে অ্যামেরিকার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করলাম। বিছানাটাই যেন একটা মেশিন – কতরকম করে যে উঠানামা করা যায়, ভাঁজ করা যায়। সেইসঙ্গে তো আরো কতরকমের যন্ত্রপাতি স্ক্রীন-মনিটর, এলার্ম ইত্যাদি। ফ্লুইড-লসের ভয়ে আমাকে প্রথমে স্যালাইন দিয়েছিলো, এরপরে আমি স্ট্যাবল হয়ে আসলে সেটাও বন্ধ করলো। বিছানার সঙ্গে একটা রিমোট – সেটা দিয়েই টিভি চলে, বিছানা উঠানামা করে এডজাস্ট করতে পারি, আবার নার্সদের কল করতেও পারি। বাথরুমেও নার্স কল করার ব্যবস্থা রয়েছে – ইমার্জেন্সি তো বাথরুমেই বেশী হয়। বাংলাদেশ থেকে সদ্য আগত আমি, এগুলো আমার কাছে বেশ মজাই লাগতো। তবে, সবচেয়ে অদ্ভুত ছিলো রুগীদের গাউন। পাতলা এবং লম্বা, কটনের গাউন দুই হাত গলিয়ে উল্টা-শার্টের মত পড়তে হয়। পিছে দুই তিনটা মাত্র ফিতা থাকে, সেগুলো লাগানো কষ্টের। আর এর ফলে, প্রায়শই পুরা পশ্চাৎদেশ উন্মুক্ত হয়ে থাকে – গলা থেকে পিঠ হয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সবকিছুই। কি লজ্জাকর ব্যাপার!

হাসপাতালে থাকা অবস্থায় আমার সদ্যবিবাহিত সেজভাই-ভাবী, প্রায় দুইশ’মাইল ড্রাইভ করে আসলেন, আমাকে দেখতে। বিদেশের হাস্পাতালে ভিজিটর পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার; আর ভিজিটর যদি নিজের আপন ভাই-ভাবী হয়, তাহলে ঈদের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত। ভাই এসে দেশে ফোন করে আব্বা-আম্মার সাথে কথা বলিয়ে দিলেন। নব্বই সালে তো সেলফোন, স্মার্টফোন ছিলো। আমার বেডে ফোন ছিলো, সেটা দিয়ে দেশে করলে যেই চার্জ আসবে, আমার দুয়েকমাসের বেতনের সমান হবে। ভাই টেলিফোনকার্ড দিয়ে সস্তায় করে দিলেন। আরেকদিন নর্থ ক্যারোলিনা থেকে এলো আমার খালাতো বোন ঊষা। সঙ্গে তার ফুপাতো ভাই নন্দন ভাই-ভাবী। ওনাদের কখনো চিনতামই না; আমার খবর পেয়ে উনি ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। নার্সরা অবাক এবং সেইসঙ্গে খুশীও। এই ভিনদেশী নাবিকেরও ভিজিটর আছে!

মাসখানেক কেটে গেলো। সব চিকিৎসা চলছে। ঘা-ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তবে বাম কাঁধ, গলা, হাতের উপরের অংশ এখনো ঠিকমত সেরে উঠে নাই। হঠাৎ একদিন ডাক্তার ঘোষণা দিলেন – সুখবর, তোমাকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে। তুমি দেশে ফিরে যেতে পারবে শীঘ্রই। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি ডাক্তার না, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, এই অবস্থায় প্লেনে অ্যামেরিকা থেকে বাংলাদেশ – এত্ত লম্বা জার্নীর ধকল আমি সহ্য করতে পারবো কিনা। বা পারলেও শরীরের কী অবস্থা হবে; ক্ষতস্থানগুলোর কী অবস্থা হবে? তারপরে দেশে পৌঁছলে, কীরকম চিকিৎসা পাবো তা-ও জানিনা। বরং এখানে সবচেয়ে বেস্ট অফ দি বেস্ট ট্রীটমেন্ট পাচ্ছি। আমি রিকোয়েস্ট করলাম সম্পূর্ণ না সেরে উঠলে আমাকে ডিসচার্জ না করতে। ডাক্তার ঠিক আছে বলে চলে গেলেন। আবারো দুইদিন পরে এসে একই কথা। এবারে টের পেলাম যে – এটা উনি করছেন না, জাহাজ-কোম্পানীর ইনস্যুরেন্স এইটা করাচ্ছে। দিনের পর দিন অ্যামেরিকার মত ব্যয়বহুল দেশে হাসপাতালের বিল দেওয়ার ব্যাপারে সকলেই কৃপণ। কিন্তু আমি তখনো ঘাড় ঘুরাতে পারিনা, সেখানের ক্ষতটা এখনো, দগদগে – শুকায়নাই। প্লেনে-এয়ারপোর্টে কীভাবে চলবো? আর দেশের ধুলা-বালিতে তো আবারো ইনফেকশান হয়ে যেতে পারে।

অনেক বলা-কওয়ার পরে ঠিক করা হলো যে, হাস্পাতাল থেকে হোটেল, এবং সেখান থেকে আমার ভাইয়ের বাসায়। সেইমতই সব ব্যবস্থা করে, ডিসচার্জের সময়ে প্রচুর পরিমাণে ঔষধ, অয়েন্টমেন্ট ও ব্যান্ডেজ দিয়ে দিলো আমার জন্যে।

শেষ পর্ব: ঘরে ফেরা

রিভারসাইড হাস্পাতাল থেকে ডিসচার্জ করে আমাকে একটা হোটেলে তুলে দিলো। আমার সেজভাই-ভাবী সন্ধ্যাবেলা হোটেলে এলেন আমাকে বাসায় নিয়ে যাবেন বলে। নিউপোর্ট নিউজের হোটেল থেকে আরলিংটনে ভাইয়ের বাসা প্রায় ১৭০ মাইলের উপরে – আড়াই থেকে তিন ঘন্টার ড্রাইভ। তখনো আমি অজমুর্খ, অ্যামেরিকার হাইওয়ে সিস্টেম, গাড়ি চালানো – এগুলো কিছুই বুঝিনা। ভাই শাঁ শাঁ করে চালিয়ে গভীররাত নাগাদ তাদের সুউচ্চ এপার্টমেন্টে পৌঁছালেন। প্রায় বিশ-পঁচিশতলা বিল্ডিং, কতশত ভাড়াটিয়া!

ভাই ছিলেন ব্যাচেলর, মাত্র মাসখানেক হলো বিয়ে করে ভাবীকে এখানে এনেছেন। তার মধ্যে আমিও এসে হাজির। যাহোক, তিনজনে মিলে সেখানে ভালোই দিন কেটেছিলো। ভাই-ভাবী আমার খুবই যত্ন করেছিলেন। ক্ষতস্থান পরিষ্কার, ব্যান্ডেজ বদলে মলম লাগিয়ে নতুন ড্রেসিং করা। অনেক কিছুই ভাই নিজহাতে করেছিলেন। একে উনি ডাক্তার নন, তার উপরে আমার কুৎসিত ক্ষতস্থান ও রস-পুজ ইত্যাদি ওনাকে কষ্ট করে সহ্য করে যেতে হতো। আবার ছোটভাইয়ের কষ্ট যাতে না হয়, আমি যাতে ব্যাথা না পাই – সেদিকেও অনেক সজাগ থাকতেন।

ভাই-ভাবীর সেবাশুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সব ক্ষত সেরে উঠতে থাকলো, শুকিয়ে আসতে থাকলো। যদিও পুড়ে যাওয়ার দাগ অনেকখানিই রয়ে গেছে, তবে ইনফেকশানের ভয় আর নাই। মুখের দাগ অনেকটা চলে গেছে; বলে না দিলে, প্রথম দেখায় কেউ খেয়াল করবে না। এর মাঝে এখানের লোকাল ডাক্তারকেও দেখালাম। সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতাম – ক্ষতস্থানে যেনো ইনফেকশান না হয়। সেগুলো ঠিকমত শুকাচ্ছে তো? হাসপাতালের পরিবেশ থেকে বাসায় এসে কী ভালো হলো? না খারাপ হলো?

আমি বেকার বসে থাকি সারাদিন, তাই বিকালে একটু হাঁটতে বের হই। অ্যামেরিকার সমাজ, বাড়িঘর, দোকানপাট, শহর দেখি। সবচেয়ে বেশী দেখি সেখানের মানুষজনকে। কত দেশের, কত জাতের, কত ধর্মের, কত বর্ণের মানুষ সেখানে। সকলেই যে যার নিজের মত চলছে, কাজ করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, দিনশেষে বিনোদন করছে। অনেকেই বলে মেল্টিং-পট – মানে যেখানে সকলে এসে মিলে গিয়েছে। আমি অবশ্য মেল্টিংপটের চাইতে সালাদ-বোল বা সালাদের বাটি উপমাটাই যুৎসই মনে করি। মেল্টিংপটে সকলে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে, একটা নতুন স্যুপ তৈরী হয়। কিন্তু সালাদের বাটিতে প্রতিটা উপকরণই নিজ নিজ স্বকীয়তা নিজস্ব গুণ-স্বাদ বজায় রাখতে পারে। অ্যামেরিকা হলো সেরকমই একটা দেশ। আপনি অ্যামেরিকানাইজ্ড্ হতে পারেন, কিন্তু একইসঙ্গে আপনার শিকড়ও বজায় রাখতে পারবেন।

অধিকাংশ মানুষই ভালো এবং ম্যানার মেনে চলে। প্রয়োজন না পড়লে কারো ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না; আবার দরকারে সাহায্য চাইলে, অবশ্যই এগিয়ে আসবে। তাই বলে যে এইদেশ ধোয়া তুলসীপাতা সেটাও নয়; অনেক খারাপ মানুষও আছে, অনেক খারাপ দিকও আছে, বর্ণ-বৈষম্য ধর্ম-বৈষম্য ছিলো, আছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে। প্রতি সমাজেই ভালও আছে আবার মন্দও আছে। এখানেও তাই; – তবে ভালোর পরিমাণ হয়তো বেশী, তাই অধিকাংশ মানুষই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এখানে নির্বিঘ্ন-নির্ঝঞ্ঝাট জীবন – দুর্নীতি ও করাপশান অতি অল্প, বা নাই বললেও চলে। যারা ড্রাগ্স্-গ্যাং ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত, তারা জেনেশুনেই নিজের ক্ষতি করতেই সেই পথে পা বাড়ায়। ভদ্র-শিক্ষিতলোকেরাও, বড় বড় পলিটিশিয়ানরাও ক্রাইম করে (white-collar crime); এবং আইনের সাজা সকলেই পায়। আর সবচেয়ে বড় হলো – আপনার যোগ্যতা থাকলে, আপনি এদেশে ঠিকই সম্মান ও মূল্যায়ন পাবেন এবং সঠিকস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

গত কয়েক বছর জাহাজে করে আমি দুনিয়ার অনেক দেশই ঘুরাফেরা করেছি। একেক দেশের একেক আকর্ষন রয়েছে; আবার অন্যদিকও রয়েছে – যা হয়তো তেমন ভালো না। কিন্তু অ্যামেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে সবই এসে মিলেছে – সেজন্যেই দুনিয়ার সকলপ্রান্তের মানুষই এখানে স্থায়ী বসবাস করতে চলে আসে। অনেক উন্নত দেশ থেকেও এখানে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসে। উল্টাপ্রাবাহ (মানে, অ্যামেরিকা ছেড়ে দিয়ে অন্যদেশের নাগরিক হওয়া) খুবই কম দেখবেন। বিশ্বের কোনো দেশ হয়তো, শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে ভালো; কিন্তু অন্যকিছুতে পিছিয়ে রয়েছে। অন্য আরেকটা দেশে হয়তো গণচিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো; কিন্তু অন্য আরেকদিকে পিছানো। এভাবেই কিছু না কিছু একটা ঘাটতি রয়েছে। অ্যামেরিকারও ঘাটতি আছে, সবক্ষেত্রেই তো আর অ্যামেরিকা নাম্বার ওয়ান নয়। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে, সুস্থ-সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন চালাতে গেলে, বাচ্চাদের নিরাপদে বড় করতে গেলে, এদেশই মনে হয় সবচেয়ে ভালো। যদিও, অনেকখানি নির্ভর করে বাবা-মা’র নিজস্ব নৈতিকতা ও পছন্দের উপরে।

আমাকেও অনেকেই বললো অ্যামেরিকায় থেকে যেতে। বছরকয়েক আগেই প্রেসিডেন্ট রোন্যাল্ড রীগ্যান পলিটিক্যাল চাল হিসাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে লাখে লাখে অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের সিটিজেন করে নিয়েছেন। অনেকেই সেরকম আশার প্রলোভন দেখালো যে। মনে শখ জাগলেও, অনেক হিসাব-নিকাশ করে দেখলাম আমার এখনো সময় হয়নাই – বয়স বেশী অল্প, অভিজ্ঞতা কম, এখানে হুট করে ভালো চাকরী পাবো না। আমাকে শুরু করতে হবে একদম নীচের থেকে – এতদিনের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখার কোনো মূল্যই থাকবে না। আর কোনই গ্যারান্টি নেই, কতদিনে পছন্দমত সম্মানজনক কাজ করতে পারবো। ভালো কোনো চাকরির ক্ষেত্রে এরা স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয়দেরকেই প্রথমে প্রাধান্য দিবে – হয় অ্যামেরিকান নাগরিককে অথবা এদেশে পড়ালেখা করেছে এরকম ক্যান্ডিডেটকে। আমি কোত্থেকে এসে হুট করে ভালো চাকরি পাবো? অবশ্য এখানে একটু পড়ালেখা করতে পারলে, সম্ভাবনা বাড়বে বৈকি; কিন্তু এইমুহূর্তে পকেটে টাকাপয়সাও নেই যে পড়ালেখা করবো। গত দুইবছরে ইংল্যান্ডে মেরিনের প্রফেশানাল পড়ালেখা করে, ব্যাঙ্ক খালি। দেশে আব্বা-আম্মাও বেশ উৎকন্ঠিত – ছেলের এতবড় এক্সিডেন্ট হয়ে গেলো; ওনারা বুঝছেনই না আমি কেমন আছি। কতটুকু ভালো? কতটুকু খারাপ? হাঁটাচলা করতে পারি? মুখের আদল কী হয়েছে? পূর্বজীবনে ফিরে যেতে পারবো কিনা? ইত্যাদি। সবকিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, দেশেই ফিরে যাবো। নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলি, নিজেকে প্রস্তুত করি। যদি কপালে অ্যামেরিকায় বসবাসের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে যাতে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে জীবন কাটাতে পারি, সেইভাবে প্রস্তুত হয়েই আসবো।

এরমাঝে আমাদের এক খালাতো ভাই, মন্টিভাই অ্যামেরিকা থেকে দেশে যাচ্ছেন বিয়ে করতে। আমি আমার কোম্পানীকে ওনার টিকিটের সঙ্গে মিলিয়ে আমারও প্লেনের টিকিট করে দিতে বললাম। দুইজনে অ্যামেরিকার দুই শহর থেকে আলাদা ফ্লাই করে লন্ডনে যাবো; সেখান থেকে একই ফ্লাইটে ঢাকায়। মন্টিভাই একদিন আগে লন্ডনে পৌঁছে, চব্বিশঘন্টার একটা শর্টট্রিপে বার্মিংহ্যামে আমার চতুর্থ ভাই ডঃ ইকবাল আমিন ও তুহিনভাবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তুষারঝড়ে পথে আটকে গেলেন। এর ফলে আমাদের আর একসঙ্গে ঢাকায় পৌঁছানো হলো না।

কিন্তু আমি এখনো ঢাকা এয়ারপোর্টে সেদিনের কথা মনে রেখেছি। আমাদের দুইজনকে রিসিভ করতে আব্বা-আম্মা, ভাই, মামা অনেকেই এসেছিলেন। সেসময়ে আমার জাহাজে চাকরীর উপলক্ষ্যে পাঁচ-ছয়মাস পরপরই আমি বিদেশ যেতাম। আব্বা-আম্মা সেজন্যে বারেবারে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আমাকে সী-অফ বা রিসিভ করতে আসতে পারতেন না। প্রথম দুই একবার করেছিলেন; তারপরে ওনাদের কষ্ট হয় দেখে আমিও মানা করেছিলাম। কিন্তু এইবারে ওনারা ভয়ে, উৎকণ্ঠায় ও দুশ্চিন্তায় আর চট্টগ্রামে বসে থাকতে পারেন নাই। আমাকে দেখেই আব্বা-আম্মা বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদলেন। ওনারা বলছিলেন, আমার পুড়ে যাওয়া চেহারা কেমন হয়েছে? সেটা কি ওনারা সহ্য করতে পারবেন কিনা? এই ধরনের খারাপ চিন্তাগুলোই ওনাদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু, আল্লাহ্র অশেষ রহমত। ততদিনে আমি অনেকটা সেরে গিয়েছি। উন্মুক্ত মুখে, হাতে ইত্যাদিতে ভালোমত খেয়াল না করলে, পুড়েছি যে, সেটা বুঝা যাবে না। হাল্কা কালচে, বা কোথায়ও সাদাটে দাগ রয়েছে শুধুমাত্র।

এখন তেত্রিশ বছর পরে, আমি নিজের শরীরে পুড়ে যাওয়ার দাগ বলতে গেলে খুঁজেই পাই না। বাঁ দিকে গলার কাছে, যেখানে প্রথম আঘাত (বা তেলের ধারা) পড়েছিলো, সেখানের চামড়ায় এখনো অল্প দাগ রয়েছে; এবং সে জায়গার চামড়াটাকেও আমার নিজেরই একটু অন্যরকম লাগে। গরমকালে, বেশী রোদে সেই জায়গাটা চিড়বিড় করে। শীতকালেও শুকনা বাতাসে শুকিয়ে অল্পস্বল্প চুলকানোর মত হয়। দুই কানের চামড়ায় হাত দিলে বুঝতে পারি বাঁ কানের উপরের চামড়াটা ডান কানের চাইতে বেশ পাতলা এবং সেনসিটিভ – মনে হয় অল্প একটু ঘষলেই রক্ত বের হবে। কিন্তু এগুলো তো কিছুই না, যদি সেই ১৯৯০-এর অক্টোবর মাসের দিনটার সঙ্গে তুলনা করি। আল্লাহ্কে সেজন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ সব্বাইকে একটা না একটা ঘটনার মাঝ দিয়ে, প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে দেন; এবং অনেক কিছুই জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন। যারা বুঝবার তারা বুঝে, আর যারা অবুঝ তারা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আমার জীবনের সেটাই ছিলো একটা বড়সড় টার্নিং পয়েন্ট।

টলিডো, ওহাইও, ২০২৩

refayet@yahoo.com

Leave a comment